パソコントラブル

パソコントラブル 空き容量不足でWindows10からWindows11にアップグレードできないことがある

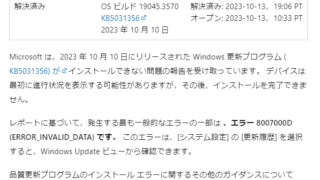

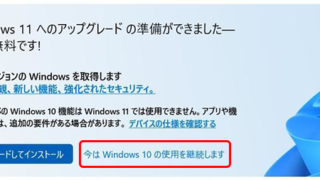

Windows10のWindows Updateの画面で、「Windows11にアップグレードできます」と出ていて、「今すぐアップグレード」のボタンを押してアップグレードを実行したのに、途中まで行ってWindows10の状態に戻ってくるとい...

パソコントラブル

パソコントラブル  パソコントラブル

パソコントラブル  パソコントラブル

パソコントラブル  パソコントラブル

パソコントラブル  パソコントラブル

パソコントラブル  パソコントラブル

パソコントラブル  パソコントラブル

パソコントラブル  パソコントラブル

パソコントラブル  パソコントラブル

パソコントラブル  パソコン教室

パソコン教室