パソコン教室

パソコン教室 Microsoft Outlook 2016のメール設定方法のコツ

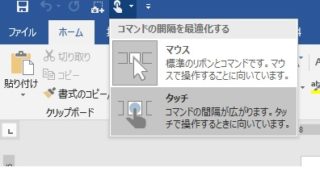

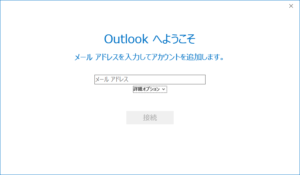

少し前に、 「Microsoft Outlookの正しいメール設定方法とは?」 という記事を書いたのですが、今回は、前回の記事への追加情報ということで、書かせていただきます。 前回の記事では、メールアドレスの詳細設定が、通常の方法では編集で...

パソコン教室

パソコン教室  パソコン教室

パソコン教室  パソコン教室

パソコン教室  パソコントラブル

パソコントラブル  日記

日記  パソコントラブル

パソコントラブル