パソコン教室

パソコン教室 Windows10にはLinuxの実行環境をインストールできる

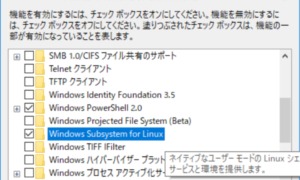

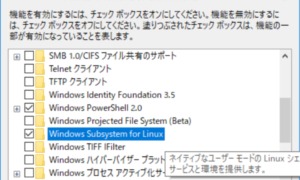

Windows 10には、いつの間にかLinuxをインストールできる環境が整備されていたようです。 これまでは、「Cygwin」などのソフトをインストールしてTerminal環境を作成していましたが、Windows標準でLinuxのディスト...

パソコン教室

パソコン教室  パソコントラブル

パソコントラブル  パソコン教室

パソコン教室