パソコン教室

パソコン教室 Windows10では、外国語のヒアリング練習ができます

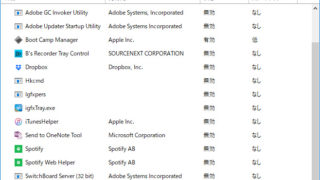

ここ数年で、Windows10のパソコンはかなり普及してきていると思います。 Windows7やWindows8.1の時代にはなかった先進的な機能がWindows10のパソコンには、「こっそり」と標準で装備され、時代が追い付いてくるのを待っ...

パソコン教室

パソコン教室  日記

日記  ホームページ

ホームページ  パソコントラブル

パソコントラブル  日記

日記  パソコントラブル

パソコントラブル  日記

日記  パソコントラブル

パソコントラブル  日記

日記